下記のような

お悩みや症状はありませんか?

- 排便時におしりの痛みや紙に血が付くことがある

- 排便後に不快感や違和感がある

- 肛門周辺のかゆみや痛みを感じる

- 肛門周囲の膨らみやしこりがある

- 便秘や下痢が続いている

- 便が硬くて排便が困難である

- おしりから膿や異常な分泌物が出ることがある

- 肛門に裂け目や切れ目があり痛みがある

- 長時間座っていると肛門に不快感を感じる

- 痔のいぼが出てきた感じがする

- 肛門に痔ろうのような膿瘍が見られる

- 肛門が乾燥すると痛みやかゆみが生じる

これらの症状がある方は、切れ痔・いぼ痔・痔ろうの可能性があります。痔は日本人の成人の3人に1人に発症している病気です。一般的な病気ではありますが、放置すると手術が必要なほど悪化してしまうこともあります。症状が悪化する前に、早めにお近くの肛門内科に相談しましょう。

肛門内科とは

肛門は直腸とつながっており、その間には歯状線があります。外向きに肛門陰窩が並んでいて、小さなくぼみになっています。肛門腺の出口は、肛門陰窩の奥に存在しています。肛門は消化管の出口であり、肛門付近の毛細血管や内括約筋と外括約筋の働きにより閉まっています。肛門の働きは、液体や匂いをもらさなかったり、直腸を圧迫しているものを判断しておならを出す、排便時に便の太さや硬さに対応して筋肉をゆるめたりします。肛門疾患の代表的なものには痔があり、いぼ痔や切れ痔、痔ろうに分けられます。それぞれ症状や治療方法が異なり、進行すると肛門機能が低下します。日常生活に支障が出てしまうこともあります。初期段階のいぼ痔や切れ痔の治療は、保存療法を行います。痔ろうは、外科的治療を行います。早期発見できれば、患者さんの身体へのダメージが少ない治療を行えます。

おしりや肛門の悩みは

ありませんか?

肛門やお尻の悩みは、非常にプライベートな問題であり、なかなか周囲に相談することが難しいと感じる方が多いかもしれません。排便時の痛み、出血、かゆみ、肛門周辺の腫れ、排便後の不快感、膿が出るなど、肛門に関する悩みは、生活の質に大きな影響を与えることがあります。しかし、このような悩みは放置せず、早期に専門的な診察を受けることで、多くは軽減または解消することが可能です。

痔は早期治療が大切です

痔は非常に一般的で、多くの方が経験する病気ですが、早期に治療を始めることで、その後の症状が大きく改善されることが多い病気と言われています。軽度の痔の症状であれば、薬物療法や生活習慣の改善を行うことで、症状をコントロールすることができます。しかし、放置しておくと症状が悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。

例えば、内痔核や外痔核、切れ痔(裂肛)などは初期段階で適切に治療を受ければ、手術を避けられる場合が多い痔となります。また、痔ろうや肛門周囲膿瘍なども深刻になる前に治療を進めることで簡単な手術で対応できることもあります。些細な症状でも我慢することなく、早期の受診と治療を心がけましょう。

肛門内科で診てもらうべき症状

肛門内科を受診すべき症状は多岐にわたります。

①排便時の痛みや出血

排便時に痛みを伴ったり、トイレットペーパーに血がついていたりする場合、切れ痔などの可能性があります。

②肛門周囲の腫れや違和感

肛門周辺に腫れや膨らみを感じる場合、内痔核・外痔核・痔ろうなどの可能性があります。症状が悪化しないうちに診察を受けることが大切です。

③膿や異常な分泌物の出現

肛門周囲から膿が出る、または異常な分泌物が出る場合、肛門周囲膿瘍や痔ろうの可能性があります。肛門周囲膿瘍や痔ろうは早期に治療を行わなければ、合併症などを発症してしまうこともあります。

④便秘や残便感

長期間便秘が続いていたり、便を排出した後に不快感や残便感を感じる場合、便秘が原因の痔や肛門疾患の可能性があります。便秘や残便感を放置することなく、早めに診察を受けることをおすすめします。

これらの症状が見られる場合、自己判断せずに肛門専門の診察を受けることが重要です。早期の段階で治療を行えば、症状の軽減や改善が期待できますので、お早めにお近くの肛門内科へご相談ください。

肛門内科で

診ることができる病気

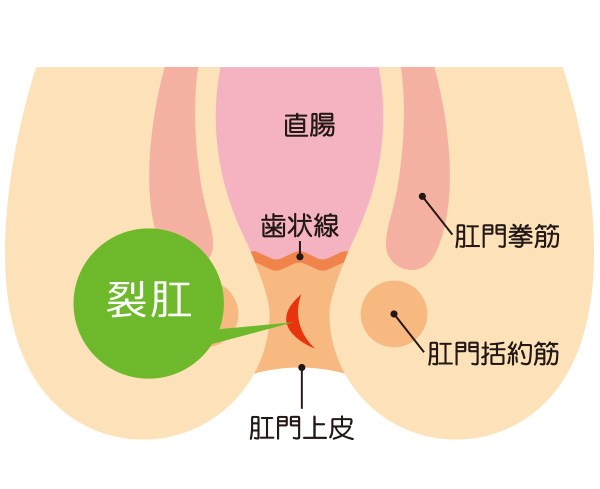

切れ痔

切れ痔は、便秘や硬い便が原因で肛門が裂ける病気で、排便時に強い痛みを感じるのが特徴です。便が硬くなると、排便時に肛門に過度な負担がかかり、裂けてしまうことがあります。そのため痛みは鋭く、トイレットペーパーなどに血が付くこともあります。切れ痔の症状が軽い場合、便秘を解消することで改善できますが、放置すると症状が悪化することもあります。

切れ痔の治療は、便秘の改善が最も大切です。食物繊維を多く摂取し、水分を十分に取ることで便を柔らかくし、便秘を予防することが重要です。また、薬物療法では、肛門周囲の炎症を抑えるための軟膏や坐剤が使われることがあります。切れ痔の症状が進行すると、手術が必要になることもありますが、軽度であれば生活習慣を見直すことで治療ができることもあります。

いぼ痔(内痔核・外痔核)

いぼ痔は肛門周囲の静脈が膨らみ、腫れることでいぼのようなものができる病気です。いぼ痔には、内痔核と外痔核の2種類があります。

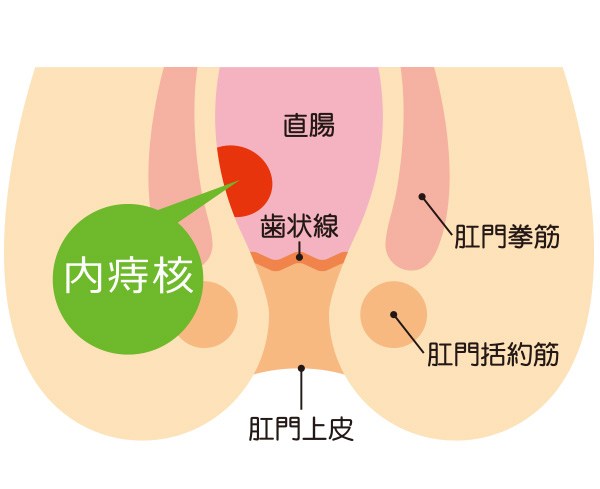

内痔核

内痔核は肛門内側の直腸に発生し、排便時に血が出たりします。内痔核の原因は便秘や過度に力を入れて排便をすることです。生活習慣を改善し、便通を整えることが内痔核の予防として重要となります。軽度の内痔核は薬物療法で改善できますが、進行すると手術が必要になる場合もあります。

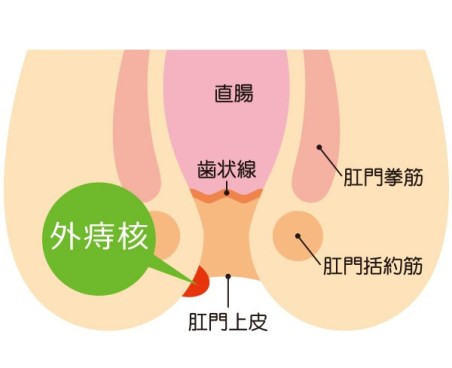

外痔核

外痔核は肛門の外側にできる膨らみのことをいいます。外痔核は、排便時や座っている時に強い痛みを感じることが特徴となります。外痔核の原因も便秘や長時間の座りっぱなし、または過度な力みと言われています。外痔核は早期に治療を始めることで症状を軽減できます。薬物療法で症状を和らげることができますが、重症の場合は外科的処置が必要となることもあります。

血栓性外痔核

血栓性外痔核は、肛門周囲の血管に血栓ができてしまう病気です。血栓性外痔核は、強い痛みや腫れ、出血を伴うと言われています。主な原因としては、外痔核と同様であり、便秘や長時間座っていること、妊娠や肥満などで、排便時に激しい痛みを感じることなどが挙げられます。血栓性外痔核の治療は保存療法として座浴や薬物療法が行われ、改善しない場合は外科的に血栓を除去する手術が必要になることがあります。

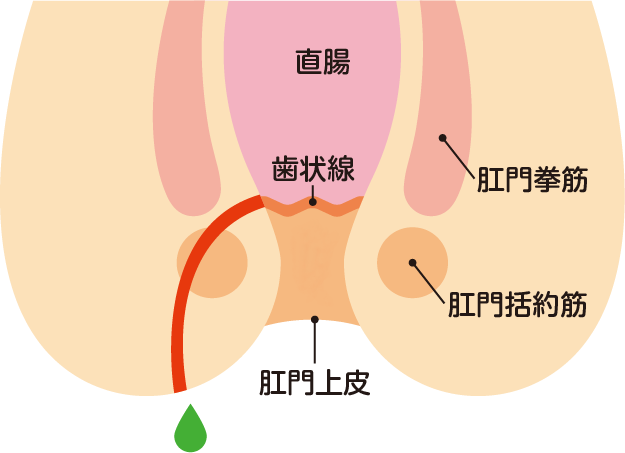

痔瘻(痔ろう)

痔瘻は、肛門と直腸の間にトンネル状の穴ができる病気です。膿瘍が悪化して膿が漏れ出し、その結果、肛門周囲にトンネルができ、膿が漏れることがあります。痔瘻は、放置すると感染が広がり、症状が悪化することが多いため、早期に治療が必要です。

痔瘻の治療は、膿を取り除く手術が主な方法です。膿を排出するために肛門周囲を切開し、膿を取り除きます。治療が遅れると、膿が広がり、痔瘻の穴がさらに悪化するため、早期に受診して治療を受けることが大切です。痔瘻は再発しやすいため、治療後も予防に努める必要があります。

肛門周囲膿瘍

肛門周囲膿瘍は、肛門周辺に膿が溜まり、激しい痛みや腫れ、発熱を引き起こします。膿がたまる原因は、肛門周囲の細菌感染です。早期に膿を取り除けば、膿瘍の進行を防ぐことができます。

肛門周囲膿瘍の治療方法としては、膿を排出するために切開して膿を取り除きます。早期に治療を行うことで、症状の改善が早く、再発を防ぐことが可能です。

これらの痔は、日常的な生活習慣の改善や早期の治療によって、症状が軽減または改善することができます。また便秘や下痢が引き起こす痔も多いため、食生活を見直し、排便時に無理に力を入れないことも重要です。しかし、痔を放置すると慢性化する可能性や症状が悪化することもありますので、お早めに医師に相談するようにしましょう。

肛門内科と肛門外科の違い

肛門内科と肛門外科は、どちらも肛門周辺の疾患を診る専門科ですが、その治療方法に違いがあります。

肛門内科は、主に薬物療法や生活習慣の改善を行い、軽度の症状に対応します。治療は非侵襲的な方法が中心で、痔や軽い裂肛などに対して効果的なアプローチを行い、手術は避けられる場合が多いです。

肛門外科は、より進行した症状や手術が必要な場合に対応します。痔瘻や肛門周囲膿瘍など、手術が必要な病気を治療します。外科的手術が主な治療法となります。

症状が軽度の場合、肛門内科で治療を行い、進行した場合には肛門外科へ紹介されることもあります。どちらの診療科にも、専門的な知識を持った医師が対応していますので、早期に相談することが重要です。

当院の肛門内科の特徴

1.専門医による肛門治療

当院では、専門医が、肛門疾患の診断・治療を担当しています。消化器に精通した医師が、痔の原因を正確に把握し、患者様に合った最適な治療方法を提案します。おしり・肛門に関するどんなお悩みもお気軽にご相談ください。

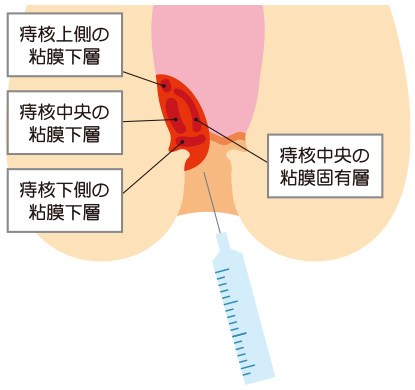

2.ALTA療法資格認定医師によるジオン注射の実施

ジオン注射(ALTA療法)は、手術を避けたい患者様に最適な治療法です。ALTA療法を行う資格を持った専門医が、内痔核(いぼ痔)の治療にジオン注射を実施しています。ジオン注射は、内痔核の痛みを軽減し、肛門の機能を保ちながら痔を治療できる方法です。手術なしで改善を希望する方に非常に有効な治療となります。

3.日帰りによる痔の治療・検査・注射に対応

当院では、痔の治療や検査を日帰りで行うことができます。忙しい方でも、通院負担を軽減できるよう、診察から治療、注射までを迅速に対応します。短時間で終わるため、職場やご家庭での予定を調整しやすいと多くの患者様にご好評いただいております。

4.プライバシーに配慮した個室の診察室

患者様のプライバシーを最大限に守るため、当院の診察室は個室となっております。診察中に周囲を気にすることなく、安心してお話しいただけます。また、治療や検査時もプライバシーが守られる環境で、患者様がリラックスできるように配慮しています。

5.女性の方でも安心な女性スタッフの対応

女性の患者様にも安心して受診していただけるよう、女性スタッフが在籍しており、女性特有の悩みにもしっかりと対応しています。受付時に病名や症状について質問されることはなく、プライバシーを尊重した対応を行っています。

6.土日の肛門内科診察・検査・治療

忙しい平日のお仕事や家庭の都合で受診が難しい方のために、土日にも診察や治療を行っております。休日に受診することで、平日の予定に支障をきたすことなく、おしり・肛門の悩みを解消することができます。また診察検査だけではなく、土日に治療を受けられる環境も整えています。

7.JR山手線新橋駅から徒歩1分 アクセスに優れた環境

当院は、JR山手線「新橋駅」から徒歩1分の距離に位置しており、通院の際に非常に便利です。駅から近いため、仕事帰りやお出かけついでにお立ち寄りいただくことができます。また、都内や近郊からのアクセスも良好で、遠方から来院される方にも通いやすい場所となります。おしりの悩みはお気軽にアルト新橋胃腸肛門内視鏡クリニックまでご相談ください。

当院の肛門内科診療について

風邪による受診であれば、体温測定など診療内容をイメージできるかもしれません。しかし、肛門内科では診療内容が分からず、イメージを持てないため、受診をためらわれることがあります。痔の発症には男女差がなく、放置すると症状が悪化する可能性があります。下記では、当院へ初めて受診される方に向けて診療内容を紹介いたします。気になることがありましたら、当院までお気軽にご相談ください。

1.受診しましょう

肛門内科以外にも診療を行っているため、肛門内科を受診することに抵抗感があっても来院しやすいです。

2.受付に保険証と問診票を提出しましょう

ご来院の際は保険証を忘れずに持参しましょう。受付時に受診希望の診療科や病名、症状などをお尋ねすることはありません。問診票の記入が終わりましたら、受付に提出しましょう。なお、問診票について分からないことがありましたら、スタッフまでお気軽にお声かけください。

3.問診を受けましょう

問診票を確認して、医師が患者さんのお話をうかがいます。診察室は防音になっているため、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

4.診察の準備をしましょう

医師が診察の準備をしているときに、診察台に横になりましょう。壁を向いてひざを少し曲げていきます。衣服を脱ぐ必要はありませんが、太ももの真ん中付近まで下着をおろしていただきます。この状態で看護師が腰にタオルをかけていきます。

5.診察を受けましょう

医師が必要に応じてタオルをめくり、外側から状態を確認します。直腸診の手順は、ゴム手袋と肛門に医療用ゼリーを塗り、指を入れていきます。痛みが少ない検査ですが、万が一痛みを伴う場合は検査を中断できます。患者さんによっては、直腸診の後に肛門鏡を用いた検査を行います。1分程度の検査時間で、直腸の下付近から肛門までを確認できます。検査手順は、ゴム手袋と肛門に医療用ゼリーを塗り、肛門を少し広げるために、ステンレス製の専用道具を数センチ入れていきます。なお、検査前に食事制限をしていただく必要はありません。

6.診断・治療方針を相談しましょう

検査終了後は医師が席を外しますので、身支度をしましょう。検査結果や診断、治療方法についてご説明させていただきます。検査結果によっては、さらに詳しく調べるために大腸カメラ検査を行うことがあります。治療方法は、患者さんの状態や生活状況にあったものをご提案します。気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

おしりや肛門に悩みがある方はご相談ください

おしり・肛門の症状を感じても、恥ずかしさから受診を避けてしまう方もおられるかと思います。しかし、痔を放っておくと症状が悪化する可能性があるために、早期の痔の治療が非常に重要です。痔や肛門の病気は、専門医による適切な治療で改善できる場合が多いので、悩んでいる方は一度、専門の肛門内科を受診してみることをおすすめします。

- いぼ痔(内痔核・外痔核)

- 血栓性外痔核

- 切れ痔

- 痔ろう

理事長 望月 暁

所属学会・資格

- 医学博士(研究テーマ:消化器内視鏡治療)

- 日本消化器内視鏡学会関東支部評議員

- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

- 日本消化器病学会専門医

- 日本内科学会認定医

- Digestive Endoscopy reviewer